Las investigaciones "Cuerpo de mujer: modelo para armar" y "Mujer: anatomía comparada México-Colombia, se reseñan en esta publicación que actualmente se lanza en la Feria del Libro de Bogotá. El Instituto Distrital de Artes de Bogotá y la Universidad Jorge Tadeo Lozano acaban de publicar las memorias del Encuentro Internacional de Investigaciones Emergentes que se realizó el año pasado en Bogotá. El fin del encuentro fue "dar reconocimiento, visibilizar y poner en debate ... investigaciones emergentes en el sentido de ser innovadoras y muy pertienetes para las dinámicas y prácticas artísticas contemporáneas".

(Texto de la publicación)

Después del trabajo "Cuerpo de Mujer: modelo para armar" que realicé sobre las representaciones corporales femeninas en el arte colombiano, estoy extendiendo esta investigación al área de Latinoamérica. Mirar en conjunto los trabajos de nuestras artistas al lado de los de Regina José Galindo, Tania Brugera, Marta María Pérez, entre otras, podría generar una riquísima “anatomía comparada” del cuerpo contemporáneo femenino en un continente que, más que geográfico, es cultural. Una anatomía que no sería un estudio universal y científico, sino más bien una des-anatomía posmoderna, fragmentada, llena de huecos, disonancias, piezas que no cuadran, puntos cero de la representación.

En el blog “Mujer: anatomía comparada México-Colombia” http://anatomiacomparadacolmexx.blogspot.com/ vengo presentando los resultados de la investigación que realicé durante una residencia artística en el DF, auspiciada por el Ministerio de Cultura de Colombia y el Fondo Para la Cultura y las Artes de México (FONCA) . Allí me concentré de nuevo en las contra-imágenes de la corporalidad femenina realizadas por sus artistas contemporáneas, teniendo en cuenta que con ellas se comparte un similar horizonte social, histórico, y sobre todo iconográfico.

Sin embargo, hay un hecho que diferencia radicalmente las dos experiencias. Se trata de la conciencia individual y colectiva del problema de la auto-representación de la mujer que es muy fuerte en México y casi inexistente en Colombia. Las mexicanas han recorrido un largo camino en las reflexiones feministas y de género. Artistas como la pionera Mónica Mayer, quien se formó en la mítica Woman s Building de Judy Chicago en Los Ángeles, Maris Bustamante, Magali Lara, entre muchas otras, y teóricas como Karen Cordero, han llevado las cuestiones de género a la palestra pública, desde la teoría, la crítica y la producción estética, en unas reflexiones colectivas iniciadas en los años 70, las cuales continúan actuales y vigentes en grupos como el de “Arte y Género”, dirigido precisamente por Mayer. Exposiciones, performances, intervenciones públicas, manifiestos, libros, revistas, crítica han sido el resultado del matrimonio declarado y nada vergonzante que existe en México entre arte y feminismo. En Colombia, en cambio, las reflexiones desde la teoría feminista no les han interesado particularmente a las artistas colombianas, ni a las feministas les ha interesado mucho el arte.

Haciendo esta aclaración, propongo iniciar la construcción de esta anatomía comparada a partir de una reflexión sobre el icono mariano, el cual sin duda se ha constituido en la imagen matricial de la visualidad del género femenino por excelencia en América Latina.

En nuestra tradición iconográfica, María conquistadora de cuerpos y cuerpo conquistado levita por los cielos impulsada por ráfagas de vientos cósmicos, para caer siempre espectacularmente sobre la tierra y plantar con firmeza sus divinos pies que instauran territorios y anatomías, conquistan planetas, soles, lunas, y definen un orden corporal que más que biológico es político. María trae el cuerpo occidental a América, el cuerpo de un orden patriarcal, monárquico, jerárquico, alrededor del cual se organiza la nueva geografía y la nueva historia. El exceso de angelotes, de adorables carrillos inflados, de telas vibrantes, de alas batientes, de florituras y guirnaldas envuelve como la crema de un pastel la rigidez del corazón de este nuevo orden. Y el cuerpo de María está en su centro. Estas representaciones triunfales y propagandísticas nos muestran en todo su esplendor este cuerpo divino mariano que es una idea, un reflejo, un molde y un mandato visual para los nuevos tiempos.

Con María llega además de la definición de los territorios americanos, la definición del género femenino. Los cuerpos ejemplares de Cristo y el de María, como mandatos de género, se plantearon en las antípodas. El cuerpo masculino de Cristo se presentaba como la imagen del verdadero cuerpo. Era el arquetipo universal corporal. Desde los tiempos medievales se había instalado como un macantropos del tamaño del universo, que simbolizaba el macrocosmos. Luego, se le representó en la cruz contrarreformista, casi desnudo, autónomo, pleno. Era Cristo-Rey en los cielos, la otra cara del Rey-Divino en la tierra. Era un cuerpo para sí.

El cuerpo de Mujer, en el relato bíblico, en cambio, era un apéndice del masculino: como Eva había salido de una costilla de Adán, como María había sido creado sólo para albergar en su vientre a Cristo. Las trinidades solían representarse más arriba de ella, para dejar en claro las jerarquías. No era una encarnación de la divinidad, sino el dispositivo corporal por el que aquella pudo encarnarse. Era un cuerpo definido y agotado en la maternidad: un cuerpo para otros. Estos dos cuerpos inaugurales, el de Cristo y el de María, aunque convencionales, arbitrarios y culturales, se presentaron desde entonces como ontológicos, universales y naturales.

Y el Cuerpo de María, ¿cómo era? Era uno joven, blanco, pasivo, asexuado, maternal, fragmentado, de gestos retorizados y férreamente controlado por un poder patriarcal. Un cuerpo mudo al que solo se le dejaba hablar al rostro y a las manos, y cuando estas se expresaban era para seguir un estricto libreto. El resto del cuerpo desaparecía detrás de telas, silencios y significados.

La Virgen María, tal vez por su condición de horno que ha cocido y modelado las imágenes del cuerpo femenino latinoamericano, es hoy un tema obligado para muchas artistas contemporáneas de la región. Estas no han dejado de beber, e incluso a veces escupir, en estas fuentes iconográficas como las mexicanas Frida Kahlo, Lourdes Almeida, Mónica Mayer, Carmen Mariscal, Flor Garduño, la chicana Alma López o las colombianas Débora Arango, Beatriz González, Maripaz Jaramillo y Ethel Gilmour. Como peregrinas que visitan el icono sagrado, estas artistas hoy se dirigen a sus santuarios, ya no para llevarle flores y ofrendas, sino para dejarle preguntas desestabilizadoras a un cuerpo matricial que todavía en el tercer milenio encarna el orden político, social, étnico y de género en nuestros países. Pero la naturaleza de su acercamiento a esta imagen no siempre se hace desde los mismos presupuestos. En este sentido, se perciben dos tendencias en la manera en que las artistas mexicanas y las colombianas lo han deconstruido.

En la mayoría de los trabajos de las mexicanas revisados, el icono mariano se presenta como un material riquísimo para realizar una arqueología de la retórica visual de lo femenino. En la Virgen María quedó establecido el ideal de una feminidad blanca, pasiva, asexual, sumisa, definida por la maternidad, aespacial y atemporal. Las artistas contemporáneas mexicanas decodifican la anatomía piadosa para reconquistar los territorios carnales omitidos y vetados, y a partir de ellos fundan una nueva corporalidad. Mónica Mayer empieza por hacer explícito el origen de aquella negación al descubrir en el contorno mariano el falo del orden patriarcal que moldea el género femenino. Alma López, por su parte, al abrir los mantos divinos de Guadalupe descubre un cuerpo mestizo, queer, híbrido, ambiguo, fronterizo, que habla de la diáspora latinoamericana y de inéditas identidades sexuales. Carmen Mariscal pone en tensión el virginal y sellado cuerpo barroco en las representaciones de la cúpula del Ex Teresa con unos gigantescos desnudos contemporáneos que explotan toda la sensualidad, la carne, el fraccionamiento implícito en los cuerpos piadosos donde sólo tenían pasaporte para existir la cara y las manos. Flor Garduño y Graciela Iturbide, por su parte, rastrean la virgen blanca en las celebraciones populares mestizas e indígenas.

En Colombia Beatriz González, le hace preguntas similares a las madonas de Rafael en su obra Gratia Plena. Allí el espejo de un tocador, en vez de estar dispuesto a tomar la forma de quien se pare al frente, tiene en su lugar la imagen petrificada de una virgen con el niño a la que deberá amoldarse la mujer que busque allí su reflejo. Para indagar por su identidad, ella deberá atravesar el espiral de imágenes ejemplares que el arte occidental le ha construido. En esta imposición, la mujer latinoamericana aparece vencida ante modelos culturales y visuales inalcanzables. Sin embargo, a excepción de esta obra, no es tan habitual que las artistas colombianas le hagan preguntas específicas de género al icono mariano. Más bien, este les ha servido para reflexionar acerca de la Virgen como el cuerpo político fallido del país.

A la figura simbólica de la Virgen, se le delegó desde los tiempos de la Colonia la misión de ser un cuerpo conciliador, unificador y regenerador social. Las naciones americanas fueron fundadas por pataditas marianas que expulsaron, demonios, idolatrías e instauraron con sus cuerpos divinos –monárquicos, jerárquicos y diáfanos- inéditos territorios políticos. Así lo hizo Guadalaupe en México, reina de América, y la Virgen de Chiquinquirá, reina de Colombia. Desde entonces estas vírgenes fueron las garantes de la identidad nacional y la armonía política en estos heteróclitos y balbuceantes reinos coloniales. Y este es el punto al que parecen aludir las obras de algunas artistas contemporáneas colombianas quienes muestran en sus trabajos como los cuerpos simbólicos de estas vírgenes fundadoras e identitarias no pueden cumplir más estos mandatos de unidad.

Signo corporal vencido y caduco, incapaz de devolver la paz y la armonía a un país caótico, fragmentado y en conflicto, el cuerpo mariano se rinde desesperadamente en una nueva iconografía de Dolorosas políticas. El cuerpo femenino conciliador, madre de Dios y de las naciones americanas, está herido como los territorios y los cuerpos en la guerra actual, y ahora parece que sólo puede lamentar inútil y retóricamente su incapacidad en obras como La Dolorosa de Débora, la virgen de Giotto llorando en Medellín de Ethel Gilmour, o las obras de la violencia de la misma Beatriz González.

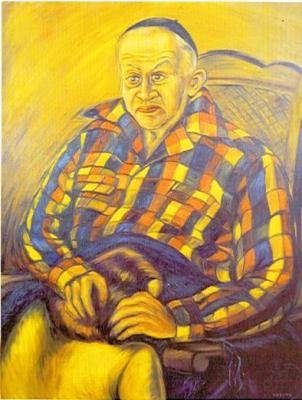

Después de Guadalupe y Chiquinquirá, me ha interesado observar otros dos iconos femeninos tan fuertes como aquellos. Me estoy refiriendo a Frida y Débora, por supuesto. Dos artistas que sin duda partieron la historia del arte de sus respectivos países, pero que sobre todo inauguraron una auto-representación del cuerpo de la mujer con potentes contra-imágenes. A primera vista, a pesar de su coincidencia generacional (Frida nace en julio y Débora en noviembre de 1907), de ser latinoamericanas y mujeres artistas revolucionarias, sus obras no parecen tener muchos más puntos en común. El principal tema y material de trabajo de Frida fue su propio cuerpo, mientras Débora sólo se realiza un autorretrato donde aparece de espaldas. Frida estaba obsesionada con su biografía, sus dolores, sus objetos y pocas veces miró a través de la ventana. Débora solo pintó lo que había más allá de ella.

Sin embargo hay algo que comparten y que valdría la pena explorar: la relación de cada una de ellas, no tanto o no sólo, con los muralistas -Frida con Diego, Debora con Pedro Nel-, sino con el muralismo. Si entre Frida y Diego hubo esa relación de amor tan explotada por los medios, entre Débora y Pedro Nel hubo una de respeto alumna-maestro que devino en franca hostilidad y competencia, por parte del Zeus Tronante del Olimpo paisa hacia la rebelde y talentosa pupila. Pero más allá de estas anécdotas personales, que sin duda tuvieron consecuencias prácticas en sus respectivas carreras, está la manera en que estas dos artistas construyeron unos cuerpos femeninos completamente inéditos y en contravía de los lenguajes monumentales, retóricos y vociferantes del ojo aleccionador del mural. Ante un cuerpo mistificado, grandilocuente, fibroso, encarnación de los discursos de la higiene, y el progreso, los cuerpos de Frida y Débora susurraron salvajemente y en pequeños formatos otras cosas. En los trabajos de estas artistas, los cuerpos femeninos dejaron de ser alegorías triunfantes, de la patria, de la raza, de la justicia, siempre significantes de otras cosas, a veces más grandes o a veces más pequeñas que ellas, pero nunca significantes de sí mismas.

La gran travesti que fue Frida se puso todos los disfraces, todos los maquillajes, e incluso todos los géneros, sobre su moldeable carne para mirar desde allí una realidad que siempre atravesó su cuerpo. Y para conquistar una subjetividad y una intimidad egoísta, prohibida por los discursos sobre la mujer de la época que sólo la concebían en una función para otros. Débora, por su parte, vio las mil y una formas en que se estaba deshaciendo el ancestral cuerpo ejemplar femenino en los volcanes violentos de su tiempo. La manera brutal como ambas pintaron el tema de la maternidad contrastada con las maternidades triunfantes y ejemplarizantes del muralismo, habla de ese cuerpo femenino en otra escala, a otros decibeles. Habla de una mirada inédita que al mirar crea una original topología corporal, desembarazada de deberes y ejemplaridades. Una mirada que por primera vez inaugura sujetos femeninos.

Los cuerpos pintados por Débora y Frida no pertenecen ya al repertorio establecido por el ojo patriarcal, a su fantasía, a sus necesidades, a sus negaciones. Las mujeres aquí ya no son el “ángel de la casa”, animal mitológico, fantasmal y vacío, sino confundidos ángeles caídos de su tiempo, ensangrentados y fuertes, rotos por la inadecuación entre la carne y los formatos predeterminados de la historia y la iconografía donde la mujer contemporánea no se acomodaba más. Ángeles sucios que han inventado una corporalidad para vivir en una tierra nada complaciente y para crearse como cuerpos para sí mismas. Mientras para Frida la defensa personal de su intimidad y subjetividad tuvo connotaciones políticas, para Débora lo político de su perspectiva llegó a los territorios de lo personal, en la subjetivad de las dislocadas mujeres que retrató. Ambas demostraron entonces como lo personal es político y lo político personal.

Además de estos dos núcleos temáticos -icono mariano y pioneras-, la investigación ha rastreado otros puntos donde la mujer latinoamericana asume desde nuevos lugares su auto-representación, más allá de negatividades y mistificaciones. Un punto fundamental es el de la etnicidad planteada en Colombia, como habíamos visto, por Ana Mercedes Hoyos, Liliana Angulo, Adriana Duque, Delcy Morelos, Flor María Bohout y casi omnipresente en el arte mexicano, con momentos estelares en los trabajos de Flor Garduño, Graciela Iturbide y Lucero González. La vivencia del cuerpo fragmentado abarca una gran cantidad de trabajos desde puntos de vista intimistas y cuestionadores de género como el de las mexicanas Adriana Calatayud, Carmen Mariscal y Adriana Raggi y la colombiana Sandra Bermúdez. El tema de la violencia -del que parecían eximidas las mujeres decimonónicas-, ahora es un componente fuerte en las obras de la mexicana Teresa Margolles y la colombiana Doris Salcedo, cuyas obras se enfocan en la huella, el detrito forense y las esquirlas corporales convertidas en sus manos en particulares neorreliquias. “Escrito sobre el cuerpo” podría ser el nombre de un conjunto de obras que hacen explícitos los discursos culturales sobre la carne femenina como sucede en los trabajos de Adriana Calatayud, Lorena Woffler y Libia Posada. Otro punto de quiebre es la mirada erótica femenina en aquellos trabajos que han salido del dogma patriarcal donde el hombre era el sujeto de la mirada sexualizada, mientras la mujer era su objeto. Ahora artistas como Adriana Raggi y Lourdes Almeida en México, o Flor María Bohout y Patricia Bravo en Colombia miran inéditamente al cuerpo erótico masculino. Las medidas del cuerpo femenino, uno de los principales controles sociales e icónicos sobre estas, son tratados desde los discursos de la estética por Adriana Calatayud, desde la etnicidad por Liliana Angulo y desde la fragmentación bélica por Libia Posada. La ritualidad de la mexicana Flor Garduño y de la colombiana María Teresa Hincapié nos hablan de cuerpos creados por los ritos católicos e indígenas en unas extraordinarias mezclas contemporáneas.

En todos estos trabajos pareciese que las artistas contemporáneas latinoamericanas, sin seguir un programa único ni una bandera explícita, se están volviendo decididamente al cuerpo de mujer. Quizás, buscando esas “femineidades que puedan tener una corporalidad más allá de las definiciones dadas tradicionalmente en los discursos patriarcales de la filosofía, la religión, la biología e incluso el sicoanálisis”, como lo plantea Griselda Pollock. En cambio, están encarnando corporalidades desvanecidas por imaginarios, iconografías cerradas, espejos empañados.

Y esto lo hacen a través de una contra-construcción corporal desde la imagen. La mujer en estos trabajos ya no significa apenas “la diferencia negativa del hombre o su fantasía de ser otro”, como ha sucedido tradicionalmente en la historia del arte cuando el cuerpo femenino ha sido su tema. Ahora, éste se construye desde las reflexiones y las miradas propias de unas artistas quienes van más allá de la identidad femenina entendida como una verdad, una naturaleza, una ontología. Ellas buscan su palabra, su imagen y su cuerpo en una constelación de referencias históricas, ideológicas y visuales. A veces positivamente, ofreciendo imágenes consistentes, otras apenas destruyendo visualidades históricas de las que nos entregan sus detritos y preguntas.

Y esto lo hacen a través de una contra-construcción corporal desde la imagen. La mujer en estos trabajos ya no significa apenas “la diferencia negativa del hombre o su fantasía de ser otro”, como ha sucedido tradicionalmente en la historia del arte cuando el cuerpo femenino ha sido su tema. Ahora, éste se construye desde las reflexiones y las miradas propias de unas artistas quienes van más allá de la identidad femenina entendida como una verdad, una naturaleza, una ontología. Ellas buscan su palabra, su imagen y su cuerpo en una constelación de referencias históricas, ideológicas y visuales. A veces positivamente, ofreciendo imágenes consistentes, otras apenas destruyendo visualidades históricas de las que nos entregan sus detritos y preguntas.

Obras que inauguran los cuerpos femeninos al momento de visualizarlos, gracias a un lenguaje también inédito que se crea al tiempo con estas auto-representaciones. Los cuerpos femeninos no se buscan ya como datos naturales preexistentes, sino que emergen al indagarlos. Con estas imágenes contemporáneas se evidencian los discursos que han producido estos cuerpos, sus inconsistencias, sus veladuras, sus mandatos pero también sus nuevas posibilidades. Allí se despliegan las reacomodaciones históricas, culturales, políticas, sociales, visuales que se están produciendo en los cuerpos femeninos contemporáneos y se instauran como contra-imágenes en un universo visual donde la mujer no termina de encontrar su reflejo.